«Тюрьма для меня стала чем-то вроде университета». Интервью с Павлом Крисевичем — он отсидел три с половиной года за перформанс

24 января 2025 года из колонии вышел акционист Павел Крисевич. Он был осужден за перформанс на Красной площади. 11 июня 2021 года художник произнес манифест против полицейского государства, дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, а затем сымитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. В октябре 2022 года суд назначил акционисту пять лет колонии по делу о хулиганстве с использованием оружия. Время, проведенное в СИЗО, засчитывается «день за полтора», поэтому Крисевич провел в заключении три с половиной года. Специально для «Первого отдела» Настя Лукина поговорила с ним о том, стоила ли художественная акция всего, что за ней последовало, и как он будет жить дальше в России.

— Как ты сохранял себя в заключении?

— Я постоянно что-то делал: рисовал, писал письма. Письма очень помогали — они поддерживали связь с реальностью, с людьми на воле, отвлекали от тюремной рутины.

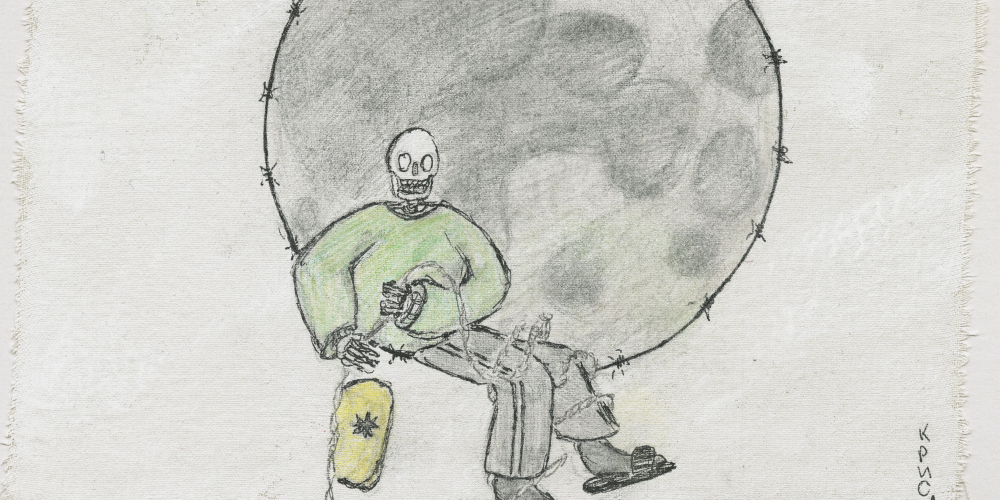

Еще мне помогала поддержка моей супруги Елены. Мы решили пожениться в колонии, и наша маленькая ячейка общества стала для меня настоящей опорой. Эта близость давала силы, мне было с кем поделиться сокровенным, снять напряжение, облегчить давление тюрьмы. Тюрьма ведь превращает тебя в «скелет». Поэтому образ скелета и стал важной темой в моих работах.

Я рисовал, развивал свой внутренний творческий мир, и это помогло мне выйти на свободу с чувством, что это время я провел не зря. Меня хотели загнать в изоляцию, выбить из общественной жизни, а в итоге получилось наоборот.

Наверное, поэтому при освобождении часть моих работ отобрали. Сказали: «Люди в кабинетах очень не хотят видеть на свободе твои рисунки котов». В последнюю неделю моего заключения приезжали «эшники», допрашивали. В день освобождения выгнали из тюрьмы поскорее, чтобы никто меня не встречал. Они, наверное, боялись, что я могу что-то сделать. А я просто вышел в другой мир и думаю:

«Ах, пацаны, посижу и пока ничего делать не буду».

— Понятие свободы после трех с половиной лет заключения для тебя изменилось?

— Свобода для меня стала куда более ценной. Выросла ценность того, что человек может делать то, что хочет: ходить, куда хочет, жить, где хочет, общаться, с кем хочет. Даже возможность просто выйти подышать свежим воздухом я осознал как огромную привилегию.

На свободе можно творить как хочешь, для этого есть полный спектр возможностей — нет необходимости выкручиваться и рисовать на порванных простынях, нет никакого навязанного распорядка дня, никто не заставляет работать. Хотя на свободе работать заставляет капитализм.

Я также стал сильнее сочувствовать людям, которые сидят в более тяжелых условиях. Например, тем, кто сидит в Покрове («ИК-2 Покров» — исправительная колония общего режима — Прим. «Первого отдела»), фигурантам «Маяковского дела» или заключенным в других регионах.

«Металлострой» был средним режимом, без перегибов. Там соблюдались все правила, и мне кажется, так должно быть везде. Зачем перегибать, когда ты и так попадаешь «на лагерь», работаешь, и все твое время уходит на это? Нет смысла лишний раз давить людей идиотскими ограничениями.

— Ты когда-нибудь чувствовал вину за то, к каким последствиям для тебя и твоих близких приводили твои акции?

— Естественно, такие моменты были. Но я понимаю, что все это было нужно, потому что привело к множеству других событий.

Например, если бы я не сел, я бы не женился. А уже это одно оправдывает то, что я оказался в тюрьме.

И в более широком смысле, тюрьма для меня стала чем-то вроде университета — но в плане творчества. Я нашел свой стиль, понял, как буду рисовать, каким хочу быть художником. Потому что до этого, занимаясь перформансами, я рисовал полную фигню. А в тюрьме начал целенаправленно работать, находить уникальные образы. Теперь люди могут, глядя на мои работы, сказать: «Да, это точно Крисевич».

Всем, кто оказался в тюрьме, я могу посоветовать искать что-то в себе, какое-то занятие. Даже на промке (промышленная зона в колонии, где осужденные работают — Прим. «Первого отдела»), хочешь быть швеей — учись шить одежду, создавай лекала. Если работаешь на металлообработке — делай фигурки. Например, мои обручальные кольца нам с женой по-братски сделали ребята с металлообработки на «Металлострое». Это знаковая штука — кольца из тюрьмы.

— Когда ты понял, что протест — это не только выход на улицу с лозунгом, но и что-то, что можно выразить через искусство?

— Это произошло, когда мы готовили перформанс в поддержку фигурантов «Нового величия» у Люблинского суда (в знак протеста против фальсифицированного «экстремистского» дела Крисевич «зарезал» манекен в образе полицейского, сымитировав жертвоприношение суду — Прим. «Первого отдела»).

Мы собрались у ребят на квартире — это была наша анархистско-либертарная группа. Пока готовили эту акцию, я понял, что мы действуем уже не как активисты, а как художники. Мы поняли, что протест можно не только обрамлять политическими лозунгами, но и выражать через многослойные, глубинные смыслы и образы. И именно с этого момента началась моя художественная самоидентификация.

— Что ты чувствовал во время своей первой акции?

— В каждом перформансе все примерно одинаково. Пока я готовлюсь, я вообще не переживаю. Но за день до акции начинается паранойя, что тебя могут превентивно задержать. Перед акцией в Петербурге, когда я приковал себя наручниками у суда, где оглашался приговор по делу «Сети», я специально ночевал у друзей на коммунальной квартире, чтобы меня не задержали заранее.

Когда шел к суду, в голове прокручивалось миллион раз:

«Может, не надо? Может, отказаться?»

Это всегда жуткое напряжение. Но в момент, когда уже приходишь на место, все переключается. Ты понимаешь, что перформанс начался, и становится все равно. Просто следуешь сценарию, который заранее продумал, и больше не переживаешь.

Вот даже когда я делал повешение на мосту, я боялся высоты, но во время самой акции был спокоен. Самый стремный момент был не на мосту, а когда я ехал туда на такси с окраины Петербурга. Весь в гриме, под одеждой — заранее завязанная система тросов. Таксисту я сказал, что играю в театре. А сам всю дорогу оглядывался на полицейские машины, мигалки, и думал: «Вот сейчас обязательно кто-то остановит и арестует».

— Перед последней акцией у тебя тоже была эта паранойя?

— Ну, естественно. Тем более адвокат Мансур Гельманов, с которым я советовался заранее, сразу сказал: «Тебя посадят». Даже отобрал у меня первый пистолет для акции — раскрашенный. Пытался отговорить, но это только усилило мою паранойю.

Я до последнего думал, что, если и будет уголовное дело, то не серьезное. Мы с адвокатом примерно прикидывали возможные составы преступлений: например, «Хулиганство». Пистолет, который я купил, с юридической точки зрения не подходил под определение оружия. Поэтому я рассчитывал, что в худшем случае получу поселение (колония-поселение — самый мягкий режим заключения — Прим. «Первого отдела»), отсижу и выйду. Ничего такого уж страшного. Но в итоге все получилось, как всегда.

Почти все утро перед акцией я провел в напряжении. Заранее выехал из квартиры, где ночевал, и просто гулял по центру Москвы, стараясь запомнить все вокруг. Ходил по Хитровке, Чистым прудам.

— То есть слова адвоката ты воспринял всерьез, но все равно решил провести перформанс?

— Да, я понимал, что ФСОшники могут застрелить меня при любой опасности. Но у меня было чувство, что это нужно сделать.

— Зачем?

— Это чувство появилось, когда мы обсуждали смысл акции. Мы говорили о том, что Россия находится на грани между «холостыми выстрелами» и настоящими. Не в том смысле, что начнут стрелять по-настоящему, а в том, что сперва людей сажают по выдуманным делам о терроризме, фабрикуя обвинения. Это может привести к тому, что однажды появятся настоящие террористы, которые будут совершать реальные преступления, и никто с ними не будет бороться, потому что все органы заняты фабрикацией искусственных дел и ловлей «преступников» ради выполнения плана.

Когда началась «СВО», я подумал: «Походу, я что-то предчувствовал». Хотя до последнего, с теми обрывками информации, которые доходили до меня через письма или даже через РЕН-ТВ, я думал: «Нет, до этого еще не дойдет».

Возможно, на меня повлияла и напряженность, которая все больше нарастала в России. Уже летом 2021 года казалось, что вот-вот начнут сажать всех подряд, что гайки закрутят еще сильнее. Поэтому тогда хотелось вырвать это все из себя, сделать, пока еще есть возможность. Потому что потом это стало бы невозможно — по-любому посадят.

— Как ты справлялся с ощущением страха?

— Мне просто хотелось, чтобы это было сделано.

Суть искусства в том, что оно может существовать в голове, но пока ты не создашь его физически, оно не станет собственно искусством, общественным и культурным.

Будут хейтеры, будут люди, которые это обсуждают, они обратят внимание на те дела, которым я посвящаю свои акции. А главное, что кто-то обратит внимание на тех, кому нужна поддержка, — на политзаключенных.

— Ты считаешь, что твои акции действительно меняют что-то в обществе? Или главное — выразить себя?

— Мне кажется, все вместе. Я делал это в первую очередь ради активистской части — чтобы люди писали письма ребятам, которых я упоминал в манифестах, чтобы помогали собирать деньги на адвокатов. Все в таком духе. А уже потом доходило остальное — как это воспринимается, какие смыслы в этом видят.

— Что ты отвечаешь тем, кто считает такие акции, перформансы или протесты бессмысленными?

— Это сложная тема. Мне кажется, люди поймут, что акционизм нужен, только когда он действительно будет на что-то влиять. Но этого очень сложно добиться. Для этого нужно делать все систематически.

Когда протестные акции устраивали ребята из арт-группы «Война» или Pussy Riot, это был тренд. Молодежь увлеклась протестом, это стало модным. И это оставило след — в тех же книгах современных писателей. Тогда акционизм и протестное искусство действительно нашли свое отражение и показали, что они могут влиять на людей.

Сейчас все гораздо сложнее из-за уголовной ответственности. Нужно искать какие-то новые формы. У меня есть идеи, но они пока трудновыполнимые.

— Для тебя есть границы в акционизме? Что-то, что ты точно бы не стал делать?

— Я точно не стал бы вмешиваться в свободу других людей или совершать что-то насильственное. Хотя перформанс — это во многом вторжение в общество, в его привычный «спектакль». Ты разгоняешь эти рамки каким-то острым явлением, но для меня важно, чтобы это не влияло на физическое или психологическое состояние людей.

Я хочу, чтобы люди могли сами решить: смотреть на это или не смотреть. То есть не вторгаться в их личное пространство, пока они сами не обратят свой взгляд.

— Ты считаешь, что жертва личной свободой ради искусства оправдана?

— Да, думаю, оправдана. По крайней мере, в таких репрессивных условиях, как у нас.

Конечно, сейчас, если ты хочешь заниматься острым искусством, нужно быть осторожным, оставаться на грани. Не сваливаться в то, что может дать состав преступления. Даже если тебя посадят, это должно выглядеть нелепо — чтобы было видно, что посадили за чепуху, просто ради посадки. По сути, с моим делом так и получилось: нагнали состав, понадергали фактов, чтобы просто отправить за решетку.

— Тебя иногда сравнивали с Петром Павленским. Я знаю, что ты не любишь это сравнение. Но какие-то сравнения тебе близки?

— В разных акциях всегда можно найти что-то общее, просто потому что тема радикального искусства всегда связана с репрессивными образами. У нас это колючая проволока, кровь, тюремная роба.

На кого-то вроде Бренера (Александр Бренер — художник, один из лидеров московского акционизма, писатель — Прим. «Первого отдела») я, наверное, не похож, он очень самобытный. И на Кулика (Олег Кулик — советский и российский художник, перфомансист, представитель «московского акционизма» — Прим. «Первого отдела»), скорее всего, тоже. Но с теми, кто творил в 2010-х, как Павленский или арт-группа «Война», у нас были похожие протестные образы: повешенные люди, зеки, зашитые рты. Все такое.

А сейчас, наверное, образы будут уже другими. Если кто-то сегодня займется этим, они наверняка найдут новые символы и формы.

— Ты сейчас себя больше считаешь художником, акционистом или политическим активистом?

— Я думаю, протестным художником. Все уже смешалось: и судимости, и то, что из-за новых постановлений Госдумы есть вероятность, что с 1 июня я попаду в реестр «экстремистов» и «террористов».

Какая-то профессиональная деятельность, отвлеченная от этого, мне, наверное, полностью перекрыта.

Остается только протестное искусство. Через него я могу поддерживать ребят, которые столкнулись с репрессиями, и участвовать в проектах в таком духе.

Пока это легально, почему бы не пользоваться тем, что картины продаются и приносят заработок? Часть этого заработка я отдаю на мероприятия, на которые сейчас стало сложнее собирать деньги, потому что грантов стало меньше, и все стало сложнее в этом плане.

— Ты продолжишь заниматься политическим перформансом?

— Мне кажется, перформансы в том же виде пока невозможны, по крайней мере, до тех пор, пока не ослабят гайки. Но остаются другие формы, например, стрит-арт или какие-то новые способы обращения к обществу.

Я думаю о том, как заниматься перформансом в России так, чтобы в нем не было личного участия — ни моего, ни кого-либо еще, но при этом сам перформанс происходил. Возможно, даже в формате дополненной реальности. Можно делать такие акции, и не подвергать людей опасности.

— Как ты думаешь, твои акции вдохновили кого-то на действия?

— После освобождения я изучил эхо от своих перформансов в соцсетях. И да, определенное количество людей, которые занимали околопротестную позицию, могли вдохновиться моими акциями.

Даже тот факт, что я сел в тюрьму и не сдался, мне кажется, тоже дает пример. Люди видят: вот он отсидел и все еще жив. Значит, не все так плохо.

Хотя условия сейчас изменились. Мне кажется, если бы после выборов в Госдуму в 2021 году не начали так сильно закручивать гайки, на мое место пришел бы кто-то другой. Тогда уже начали бы сравнивать: «Вот он хуже Крисевича», или «Крисевич — тоже так себе».

Я просто тот человек, который читает комментарии везде: на Лентаче, в Твиттере. И там всегда можно найти что-то вроде хейт-клубов. Это интересно — читать как положительные, так и отрицательные отзывы. Положительные обычно идут от тех, кто уехал из России. А отрицательные — от тех, кто стал провластным, у кого поддержка государства уже завязана на крови.

— Кстати, о крови. Ты использовал для рисования свою кровь. Сколько ее ушло на картины?

— На одну картину уходит не так уж много. Я просто лезвием от одноразового станка чуть-чуть надрезал пальцы и по капельке вырисовывал. Расход был небольшой, но голова начинала кружиться, когда я за день фигачил 7-8 картин.

— Даже когда у тебя появились другие инструменты — карандаши — ты продолжил добавлять свою кровь?

— Да, это уже стало частью стиля. После освобождения я подарил картину, нарисованную кровью, Саше Поповой — жене Артема Камардина фигуранта «Маяковского дела». Я ее, кстати, выложил в Твиттере.

Иногда кажется, что начинается ломка:

«Сколько я уже не рисовал кровью? Пару дней?»

Это немного похоже на набивание татуировок или даже на внутренний садомазохизм. Селфхарм, наверное, да.

Но я понял, что это на здоровье особо не влияет, выглядит красиво, и это как уникальный код. По желанию кто-то может определить подлинность картины. Почему бы и нет? Конечно, все это без фанатизма.

— Если бы через 50 лет твои акции изучали в учебниках, что бы ты хотел, чтобы люди поняли из них?

— Мне кажется, главное, чтобы люди поняли, что при нынешнем политическом режиме в России все было далеко не хорошо. Сколько людей сидело в тюрьме, как легко можно было попасть за решетку просто за свои взгляды или за поддержку тех, кто уже за них сел. Я бы хотел, чтобы никого больше не сажали за политические убеждения.

Причем это касается не только России. В Европе тоже есть политические преследования, и меня задевает, когда человека сажают только за то, что он что-то выражает — без насилия, без призывов к насилию. Просто за инакомыслие.

Хочется, чтобы не было репрессий за то, что ты думаешь иначе, выглядишь иначе или как-то выражаешь себя. Ведь тот же Оруэлл писал «1984» не о Советском Союзе. Он писал о том, куда могла скатиться Англия.

Важно, чтобы благодаря моим акциям люди поняли, что нельзя делить мир на черное и белое. Чтобы они смотрели в суть событий. И не допускали насилия — ни к свободе, ни к другим людям.

— Ты говорил, что, если умирать, то только на баррикадах. А что для тебя эти баррикады? И готов ли ты сейчас к таким жертвам ради своих убеждений?

— Честно говоря, тогда во многом мной говорил юношеский максимализм и революционная романтика. Сейчас, с возрастом и с пережитым, я могу сублимировать это в другое понимание: в верность своим взглядам и принципам. Это про то, чтобы под сильным давлением не переобуваться и не предавать других людей.

Баррикада для меня — это не обязательно физическая конструкция. Это, скорее, отстаивание добродетелей, системы принципов. Это что-то большее, чем просто баррикада в буквальном смысле. Это противостояние давлению, система противовесов, которые могут сломать человека или, наоборот, не изменить его.

— Ты вышел на свободу, но чувствуешь ли ты себя свободным в нынешней России?

— Когда за неделю до освобождения началось давление со стороны органов, я такой: «Блин, я из тюрьмы выхожу в тюрьму». Это самое стремное для любого заключенного — потерять надежду на свободу. На этом моменте многие люди ломаются, потому что эта надежда, по сути, удерживает их в этом мире. Особенно если они сидят по какому-то произволу.

Сейчас Россия для меня стала более параноидальной. Это слово, может быть, и приелось, но оно самое точное. В тюрьме паранойи не было. Ну посадили — что переживать? А теперь, выйдя на свободу, я понимаю, что все стало хуже. Истончилась стена, которая раньше ограждала нас от охоты на ведьм. Кажется, что мы на грани: в любой момент может начаться гонение, погром или еще какая-то суета, просто потому, что кому-то из-за этой паранойи взбредет это в голову. И, естественно, никто от этого не защищен.

— Твой манифест был про избавление от страха. Ты еще представляешь себе Россию без страха?

— Мне кажется, все еще представляю. Вот эта заезженная фраза «прекрасная Россия будущего» все равно остается. Россия без страха — это как для осужденного будущая воля. Пока у нас есть надежда и вера в то, что однажды мы сможем спокойно заниматься творчеством и обращать внимание на настоящие проблемы, на которые привыкли закрывать глаза. Что не все потеряно и надо продолжать жить дальше, творить новое, приближая это будущее.

Мне хочется, чтобы люди не боялись стука в дверь, не боялись, что к ним придут с обыском. Чтобы не боялись ездить в метро из-за того, что их отслеживают по камерам.

Я думаю, что к этому можно прийти, но для этого нам надо будет очень много всего пережить.